为深入贯彻落实新时代研究生教育内涵式发展要求,扎实推进艺术学高层次人才培养工作,艺术管理学院于金秋十月正式启动"研究生学术活动月"系列活动。作为学院研究生培养体系的重要环节,本次活动月以"拓展学术视野、激发创新思维、提升研究能力"为主题,通过多元形式,为研究生构建高质量学术交流平台。

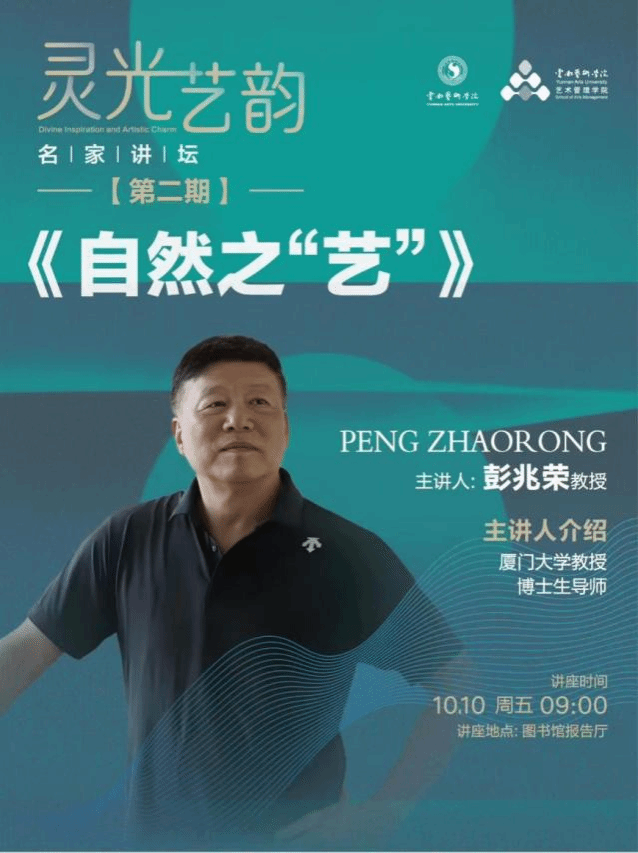

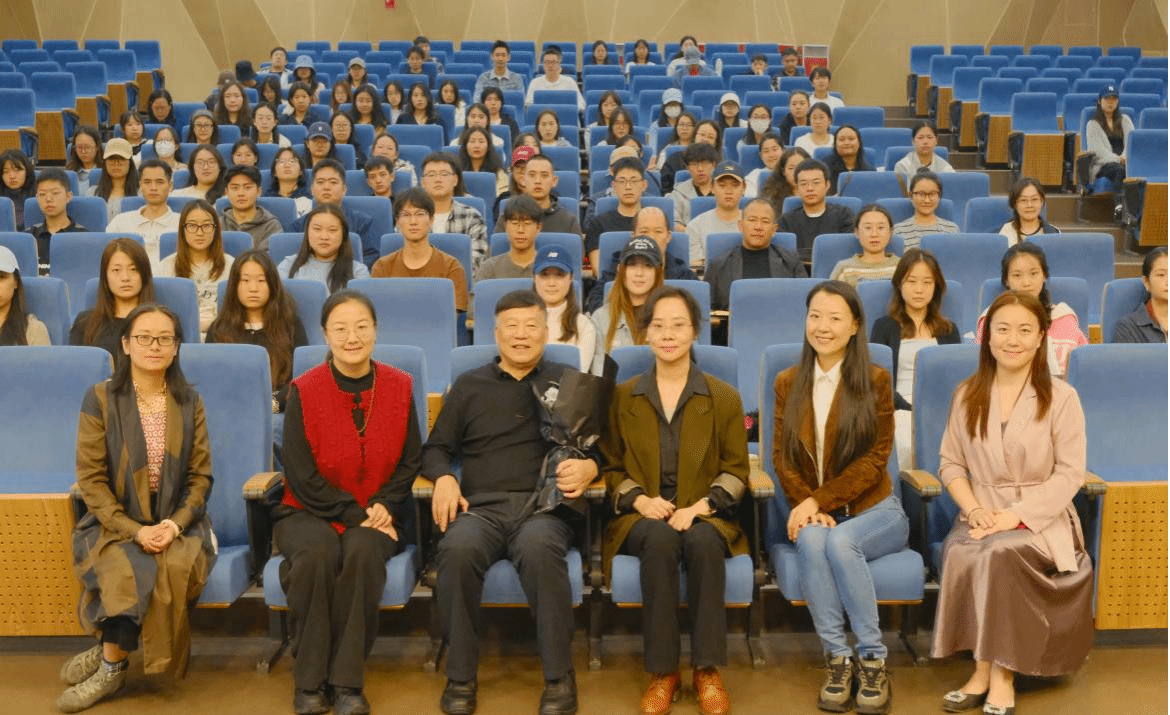

10月10日上午,艺术管理学院特邀厦门大学博士生导师彭兆荣教授做客“灵光艺韵·名家讲坛”,在图书馆报告厅为全院研究生及专业教师带来题为《自然之"艺"》的学术讲座。本次讲座作为"研究生学术活动月"的首场活动,吸引了众多师生参与,现场座无虚席。

聚焦生态艺术前沿,构建跨学科认知体系

彭兆荣教授作为我国文化遗产保护与生态艺术研究领域的权威学者,以联合国关注的"生态危机与生物多样性危机"为切入点,深入剖析了当代生态艺术的理论内涵与实践价值。他指出,在当前全球生态治理面临严峻挑战的背景下,艺术创作应当超越传统的审美范畴,积极参与到生态文明的建构进程中。

"生态艺术的本质并非简单的自然题材创作,而是一种强调整体性的生命协作艺术。"彭教授在讲座中强调,真正的生态艺术需要建立在对自然规律的深刻理解基础上,体现人与自然、生物与环境之间的共生关系。他通过丰富的案例展示,系统阐述了生态艺术从"模仿自然"到"彰显本色"再到"深度融合"的演进路径,为在场师生构建了完整的理论认知框架。

创新教学方法,促进理论与实践融合

本次讲座充分体现了艺术管理学院研究生培养的特色优势。彭教授采用跨学科的分析视角,将艺术学、生态学、人类学等多学科理论有机融合,通过生动的地方实践案例,如云南少数民族生态智慧、传统村落保护等贴近地域特色的内容,使抽象的生态艺术理论变得具体可感。这种教学模式正是学院倡导的"理论联系实际、学科交叉融合"研究生培养理念的具体实践。

讲座特别设置了互动交流环节,来自艺术管理、艺术史、艺术教育、非物质文化遗产等不同研究方向的研究生,围绕"艺术创作与生态保护的平衡""非物质文化遗产的生态维度""艺术博物学的实践方法"等问题与彭教授展开深入讨论。彭教授结合自身研究经验,建议同学们"以艺术博物学的视角观察自然,以跨学科的思维整合知识",在艺术实践中探索"人与自然共生"的创新表达。

深化品牌建设,提升研究生培养质量

"灵光艺韵·名家讲坛"作为艺术管理学院重点打造的研究生学术品牌,已成为提升研究生学术素养的重要平台。本次讲座不仅拓展了研究生对生态艺术前沿理论的认知,更通过实际案例的分析,培养了学生的批判性思维和创新能力。

未来,学院将继续深化研究生教育教学改革,以"灵光艺韵·名家讲坛"等品牌活动为载体,持续邀请国内外知名专家学者来校交流,构建更加开放、多元的学术环境。

本次讲座的成功举办,标志着艺术管理学院"研究生学术活动月"系列活动正式拉开帷幕。后续学院还将组织开展系列活动,为研究生成长成才提供全方位支持,为培养具有国际视野、创新精神的高层次艺术人才奠定坚实基础。

图片:王晓钰

文字:李丽莹

初审:吴婉婷

复审:吕贵彬

终审:骆 圆