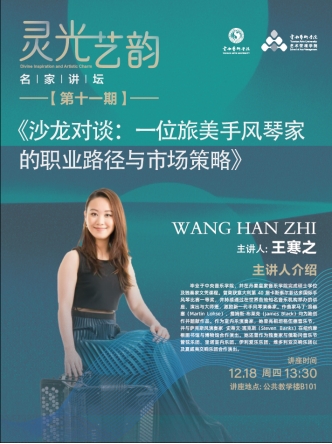

2025年12月18日下午,艺术管理学院“灵光艺韵”系列讲座第十一期在公共教学楼B101举办。本次讲座特邀丹麦皇家音乐学院教师、美国青年音乐会艺术家经纪公司签约古典手风琴演奏家王寒之老师主讲,云南艺术学院对外合作交流处处长侯云峰老师担任主持人。讲座以“一位旅美手风琴家的职业路径与市场策略”为题,采用轻松的对话沙龙形式,侯云峰老师结合国际化行业视野与专业学术视角与王老师进行深度访谈,在开放交流中为同学们解锁艺管人成长密码与发展方向。

讲座伊始,侯老师以“作为知名经纪公司经纪人,签约小众乐器音乐家需考量哪些风险要素”为切入点,迅速引发在场同学们的深度思考。王寒之老师围绕这一核心问题展开分享,她指出,经纪公司签约时需重点把握两大关键维度:一是小众乐器与其他乐器的适配性,直接影响演出场景的融合效果与呈现质感;二是大众对该乐器的认知普及度,其高低直接关联市场接受度与后续推广难度。王寒之老师进一步分析,小众乐器虽在市场认知、受众基础上存在天然劣势,但其稀缺性正是核心竞争力。如“手风琴 + 曼陀林”的组合,能为观众带来耳目一新的视听体验,这是主流流行乐器难以复制的差异化亮点。

关于艺术支持机制,王寒之老师补充道,不同国家扶持逻辑差异显著,欧洲国家与多数发展中国家以政府支持为核心驱动力,美国则更多依赖富人阶层资助与民间资本投入,这一背景为艺管人的海外发展提供了参考。

谈及音乐家素养,王寒之老师强调,演奏技巧与情感表达密不可分、相辅相成。当前市场环境下,兼具“创作+演奏”能力的复合型人才更能适配多元演出需求与商业场景。最后,王寒之老师明确了艺管人的核心素养:健康的身体是基础保障,出色的社交沟通能力、扎实的艺术素养与对艺术事业的赤诚热爱不可或缺。整场分享层层递进,为同学们未来从事艺管工作指明了清晰的能力发展方向。

讲座尾声,国际交流处处长侯云峰老师为本次分享作总结致辞。他高度肯定了王寒之老师的分享价值,强调王老师推动小众乐器走向国际舞台的亲身实践,本身就是艺术管理领域极具说服力的鲜活范例,为同学们提供了可感可知的行业参照。

侯老师寄语在场同学,在日常学习与成长中,务必树立开阔的国际视野,打破单一学科与认知边界,注重多维度能力的综合发展。他鼓励大家以专业所学为根基,主动探索本土艺术的创新表达与传播路径,在坚守文化根脉的同时积极链接世界,用年轻化、国际化的视角助力本土艺术走向更广阔的平台,实现文化价值与国际影响力的双重提升。

文字:刘银雨

图片:刘银雨

初审:吴婉婷

复审:吕贵彬

终审:骆 圆