声·形·意·火 — 寻踪云南

2025年3月24日至4月6日,我院非物质文化遗产保护专业组织了为期两周的艺术实践教学活动。期间,2023级全体学生分成十个小组,聚焦云南的传统音乐、舞蹈、戏剧以及民俗节庆等领域,在指导教师的带领下深入各地开展调研,系统探索非遗的传承路径、保护策略及其创新发展模式。

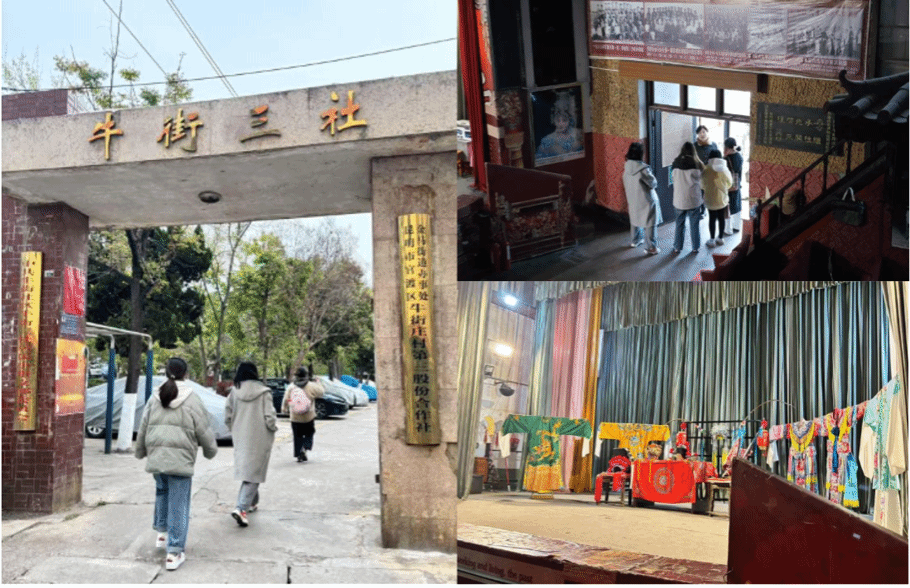

第一组第二组同学围绕滇剧展开调研。其中第一组前往昆明市官渡区牛街庄滇戏博物馆,对《白蛇传》的在地化演绎及其活态传承进行了专题研究。通过此次调研,学生们发现滇剧版《白蛇传》在剧情、音乐和表演等方面呈现出独特的“滇味”美学特质。在剧情改编上,作品进一步突出了白素贞作为“武旦”的角色特征,并在结局处理上展现了多元化的可能性。音乐唱腔方面,则巧妙融合了丝弦腔、襄阳腔与胡琴腔三大传统声腔,同时融入云南方言音调及民间音乐元素,使整体更具地域特色。而在表演形式上,演员借鉴了傣族“三道弯”舞蹈动作来模拟蛇形步态,武打场面则吸收了彝族刀术的精髓,舞台设计则采用了虚实结合的手法,充分展现了滇剧的艺术魅力与文化内涵。

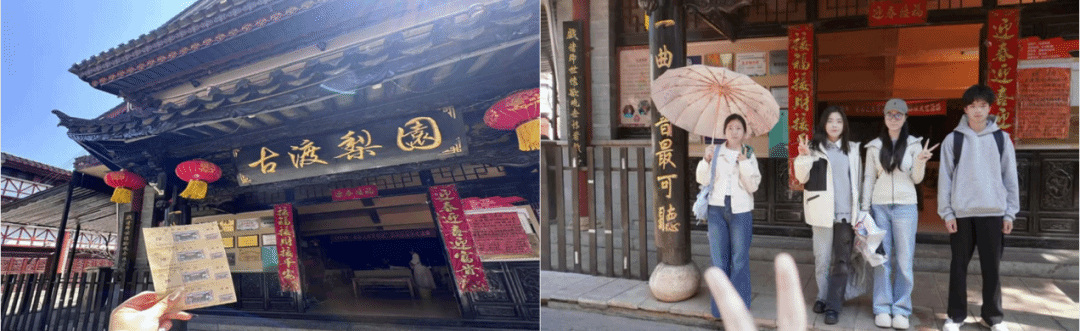

第二组步入古渡梨园,通过观看滇剧表演并与演员及观众深入交流,进一步了解了滇剧的传承现状及其发展中面临的挑战。大家深刻意识到,作为年轻一代,肩负着为滇剧的延续与创新贡献力量的责任与使命。今后,他们将积极推广滇剧文化,努力让更多人认识并热爱这一传统艺术形式,共同推动滇剧在新时代背景下的传承与发展。

第三、四组同学走进石林,通过实地考察、访谈交流等形式,深入探究了石林地区如何实现民间艺术、非遗代表性项目与自然人文景观的融合发展。通过对石林农民画馆的调研,学生们发现农民画作品生动展现了石林人民对生活的热爱、对自然的敬畏以及对美好未来的向往。画作中频繁出现的彝族传统服饰、歌舞场景等元素,充分彰显了当地彝族文化的独特魅力。此外,在石林彝族自治县非物质文化遗产传习展示馆的调研中,小组成员全面了解了石林地区的非物质文化遗产,包括彝族人民丰富多彩的节日活动、特色娱乐项目及其深厚的文化渊源。

第五组同学走进西双版纳,观看了傣族章哈表演,并采访了章哈国家级传承人玉光老师的弟子岩万香。通过交流,学生们了解到章哈艺术传统的“口传心授”机制在当代的创新性发展。岩老师借助短视频平台,开展线上线下相结合的教学模式,目前已培养出23名年轻学徒。她的团队通过将传统唱腔与现代表演形式融合,以情景化合唱的方式呈现传统章哈与当代音乐语汇的对话,成功创作了《依拉灰》等作品。在现场示范教学中,小组成员深入学习了章哈唱腔的独特发声技巧及即兴创作规律,深刻体会到这一非物质文化遗产在新时代的生命力与魅力。

第六组同学前往大理巍山,对当地非遗项目及其衍生产品进行调研。在走访过程中,调研组发现巍山的非遗项目在传承与创新之间找到了较为理想的平衡点,主要体现在产品转型、营销方式更新以及参与主体多元化三个方面。在推进非遗生产性保护的过程中,巍山通过构建优质文化空间、精准把握文旅融合的发展机遇,以及积极吸收外来先进经验,为其他地区非遗发展提供了宝贵的参考价值。

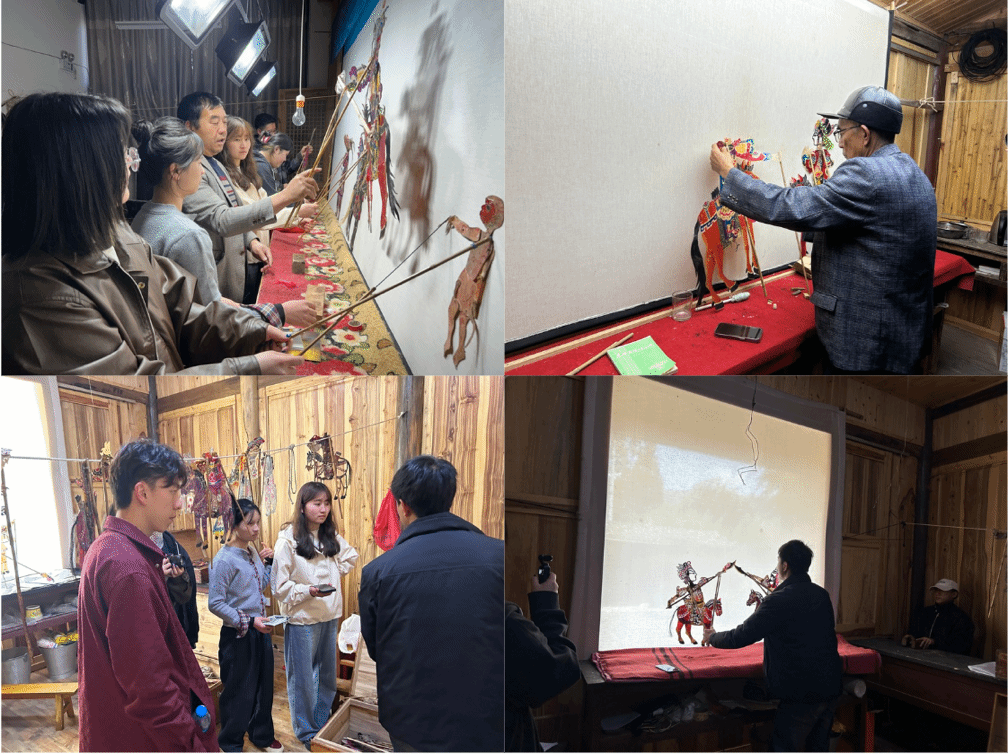

第七组同学深入腾冲地区,实地走访了荷花镇的王定龙、固东镇的王安奎、滇滩镇的李加纯,以及刘永周皮影传习馆。通过与多位传承人的交流,了解到传统皮影戏曾多与祈福禳灾等带有迷信色彩的活动密切相关。然而,随着科学观念的普及,皮影戏的演出性质逐渐向大众娱乐转型。虽然相关部门已建立皮影馆,但是皮影戏的传承空间依然面临诸多限制,规划不够合理、宣传推广力度不足,场馆部分空间长期闲置,社会知晓度较低,参与传承活动的人数也极为有限。

第八、九组同学将非遗剪纸引入了青阳社区,拜访了广卫龙狮的传承人。通过交流,他们认识到要让非遗更好地融入大众生活,需采用“动静互补”的保护模式。对于“静态”非遗,应强化动态保护;而对于“动态”非遗,则应注重静态保存。例如,呈贡剪纸在展览中通过播放宣传视频还原剪纸创作的过程,同时邀请传承人现场演示,使原本平面、静态的视觉艺术焕发出活力。又如,为提升广卫龙狮的影响力,可运用数字化技术捕捉演员的动作轨迹,记录龙头、狮头中的彩扎工艺,从而将这一动态表演艺术永久留存,避免其因短暂的演出而流失。

第十组同学前往建水参观蚁工坊,被其大胆创新的陶艺建筑所震撼,彻底打破了对传统工艺的固有印象。在碗窑村调研时,见证紫陶工匠如何将平凡泥土转化为精美陶器,深刻体会到匠心传承的意义与力量。漫步紫陶街,烟火气息与精美的手工艺品相映成趣,尽显小城生活的温暖与活力。在文博馆,系统了解建水的历史发展、非遗概况、机构人员构成及部门职能等;于广场体验烟盒舞,于剧场欣赏建水小调歌舞剧,真切感受到非遗的蓬勃生命力与独特魅力。

2024级非遗班实践周以专业基础应用能力培养为核心,系统开展了基础绘画素描学习。此次实践致力于全面提升学生的综合素养,在强化专业技能的同时,注重创意能力和社会能力的培育。在实践过程中,同学们通过基础素描和设计素描的训练,深入掌握了观察、构图、造型及表现等关键实践技能。他们主动探寻生活中不同形态的美,积极创造、表达并享受艺术的魅力。经过本次实践周,同学们逐步构建了独立的审美观念,为后续学习非物质文化遗产保护领域的视觉设计类和传统手工艺类课程打下了坚实基础,同时也显著提升了学生的手绘技巧与艺术修养。

文字:艺管学院非物质文化遗产保护系

图片:艺管学院非物质文化遗产保护系

初审:吴婉婷

复审:吕贵彬

终审:傅永寿